死亡届の提出期限は7日以内!スムーズに進めるためのポイント

1.死亡届の基本情報と提出期限

1-1.死亡届とは?その重要性を解説

1-2.提出期限7日以内の理由とは?

1-3.死亡届に必要な書類一覧

1-4.どこに提出すれば良い?役所窓口の選び方

1-5.休日・時間外の場合の対応方法

2.提出の流れと手順を徹底解説

2-1.死亡届の書き方のポイント

2-2.医師から受け取る死亡診断書の取り扱い

2-3.火葬許可証の申請方法と注意点

2-4.手続きの流れを事前にイメージする

2-5.代行サービスを利用するメリット

3.死亡届提出後にやるべき手続きとは?

3-1.死亡後に必要なその他の届け出一覧

3-2.住民票や健康保険の手続き

3-3.年金の受給停止手続きについて

3-4.介護保険や公的費用の払い戻し請求

3-5.スムーズに進めるためのスケジュール管理

4.トラブルを避けるための注意点とよくある質問

4-1.書類記入時のよくあるミスと対策

4-2.提出期限を過ぎた場合の対処法

4-3.地方自治体ごとのルールの違いに注意

4-4.専門家に相談するべきケースとは

4-5.よくある質問とその回答

1.死亡届の基本情報と提出期限

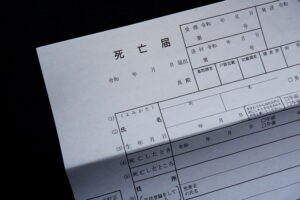

1-1.死亡届とは?その重要性を解説

死亡届とは、身近な方が亡くなった際にその事実を正式に役所に届け出るための書類です。これは喪主や家族が提出することが一般的で、亡くなることによって発生する火葬や埋葬、相続といった手続きの出発点となります。死亡届が提出されていないと、葬儀その後の公的手続き全般が進められないため、非常に重要な書類です。適切に届け出ることで、故人の法的な手配を円滑に進めることができます。

1-2.提出期限7日以内の理由とは?

死亡届の提出期限が7日以内と定められているのは、火葬許可証の発行や相続の手続きなど、公的な事柄を迅速に開始する必要があるためです。故人の死亡日は戸籍に記録され、住民票やその他の手続きにも影響を与えます。法律で7日以内とされているのは、遺族にとって無理のない範囲で迅速な対応を促すことが目的と言えます。喪主など届け出を行う者は、あらかじめ必要書類を確認し、早めに手続きを進めることが重要です。

1-3.死亡届に必要な書類一覧

死亡届の提出に必要な代表的な書類は、以下の通りです:

• 死亡診断書(医師が発行したもの)

• 死亡届の用紙(病院や役所で取得可能)

• 申請者の身分証明書(必要に応じて)

死亡診断書は死亡届と書類が一体化している場合があります。特に葬儀や火葬の許可証が必要になるため、提出書類は正確に記入し、不備がないか確認することが大切です。

1-4.どこに提出すれば良い?役所窓口の選び方

死亡届は故人の本籍地、死亡地、または届出人の住所地の市区町村役場に提出できます。これら3つのいずれかの場所を選択できるため、アクセスの良さやスムーズな進行を考慮して窓口を選びましょう。各役所では、窓口で受け付ける際に火葬許可証も一緒に申請することが一般的ですので、事前に役所の受付時間を確認しておくと手続きがスムーズになります。

1-5.休日・時間外の場合の対応方法

死亡届の提出期限が休日や夜間にかかる場合でも、心配はいりません。多くの市区町村では、役所の時間外窓口や宿直窓口で手続きを受け付けています。その際には事前に役所に電話で連絡を入れて対応状況を確認すると良いでしょう。ただし、火葬許可証の発行やその他の手続きが平日のみ対応の場合もあるため、迅速な手続きを心掛けることが大切です。

2.提出の流れと手順を徹底解説

2-1.死亡届の書き方のポイント

死亡届は、故人の死亡を正式に届け出るための非常に重要な書類です。この書類には、死亡診断書と一体型なっているものが多く、医師が記入した診断事項と家族が記入する届け事項に分かれています。記入する際は、漢字や住所などの誤字脱字を避け、正確に書くことが求められます。また、喪主が提出者となることが一般的ですが、場合によっては親族や立会人が代理で記入することも可能です。

2-2.医師から受け取る死亡診断書の取り扱い

死亡診断書は、亡くなった事実を証明する書類であり、死亡届と一体になっていることがほとんどです。この書類は火葬許可証の申請や相続手続きなどでも必要になるため、慎重に扱う必要があります。必ず医師に記載内容を確認し、署名や押印があるかを確認してください。一度提出すると原本は返却されないため、必要に応じてコピーを取っておくのがおすすめです。

2-3.火葬許可証の申請方法と注意点

火葬を行うには、死亡届の提出と同時に火葬許可証を申請する必要があります。火葬許可証は、市区町村役場の窓口で即日発行されることが多く、これがないと遺体を火葬することができません。申請の際は、手数料が発生する場合があるため、事前に確認しておくと良いでしょう。また、手続きを進める際には葬儀社とよく相談し、葬儀とその後の手続きの流れに支障が出ないようにしましょう。

2-4.手続きの流れを事前にイメージする

死亡後の手続きは多岐にわたるため、スムーズに進めるためには全体の流れを把握しておくことが重要です。まずは、医師から死亡診断書を受け取り、死亡届を提出し火葬許可証を取得します。その後、葬儀を執り行い、さらに住民票の変更や健康保険、年金の手続き、相続財産の確認も必要となります。これらを効率的に行うために、事前に手続きのチェックリストやスケジュールを作成しておくと安心です。

2-5.代行サービスを利用するメリット

死亡届の提出や火葬許可証の申請などが多忙で対応が難しい場合、代行サービスを利用するのも一つの選択肢です。代行サービスでは、死亡届やその後の手続きを専門的に進めてくれるため、家族の負担を軽減することが可能です。また、相続手続きや相続放棄の相談も併せて対応してもらえる場合があり、手続きのミスを防ぐ点でもメリットがあります。ただし、費用が発生するため、事前にどの部分を委託するかをよく検討することが大切です。

3.死亡届提出後にやるべき手続きとは?

3-1.死亡後に必要なその他の届け出一覧

死亡届の提出が完了した後にも、さまざまな公的手続きが必要になります。例えば、住民票の世帯主変更届や健康保険の資格喪失届、年金の受給停止手続きなどです。他にも、介護保険資格喪失届や雇用保険の返還手続きなども該当します。これらの手続きには、それぞれ提出期限が設けられていることが多いため、事前に確認してスケジュールを立てることが重要です。特に、相続や火葬の手続きに関わる届け出については優先的に進める必要があります。

3-2.住民票や健康保険の手続き

死亡後には、故人の住民票に関する手続きや健康保険資格の変更・喪失手続きが必要です。住民票の世帯主変更届は、死亡日から14日以内に行わなければなりません。また、故人が国民健康保険の加入者であった場合には、資格喪失の届け出を行い、場合によっては葬祭費の申請も検討します。健康保険に関する手続きは喪主や遺族が行うケースが一般的で、必要書類の確認がスムーズな進行の鍵となります。

3-3.年金の受給停止手続きについて

故人が年金を受給していた場合、その受給停止手続きは重要です。国民年金であれば死亡日から14日以内に、厚生年金であれば死亡日から10日以内に手続きを行う必要があります。停止手続きをせずに故人の年金を受け取り続けると、不正受給にあたることもあるため注意が必要です。また、場合によっては遺族年金や未支給年金の手続きが必要になるため、詳細を確認しながら進めることをお勧めします。

3-4.介護保険や公的費用の払い戻し請求

故人が介護保険を利用していた場合は、資格喪失届を提出する必要があります。この手続きは14日以内が期限となる場合が多いです。また、高額医療費の還付や埋葬料の請求といった公的費用の払い戻しも、早めの手続きが求められます。これを怠ると受け取ることができなくなる可能性がありますので、喪主や遺族がしっかりと確認して対応しましょう。請求には死亡診断書や故人の身分証明書などが必要になることがあるため、必要書類を事前に準備することをお勧めします。

3-5.スムーズに進めるためのスケジュール管理

葬儀の後に控える手続きをスムーズに進めるためには、スケジュール管理が欠かせません。まずは、行政手続きの優先順位を把握し、それぞれの期限を確認しましょう。例えば、死亡届の提出後すぐに必要となる火葬許可証を受け取ることで、葬儀からその後の手続きまでの流れがスムーズに運びます。相続や遺産分割の話し合いも後に控えていますが、それ以前の生活費や公共料金の名義変更、銀行口座の解約などの実務的な手続きにも注意が必要です。早めに行動チェックリストを用意し、慌てず計画的に進めましょう。

4.トラブルを避けるための注意点とよくある質問

4-1.書類記入時のよくあるミスと対策

死亡届を提出する際、書類記入ミスが発生すると手続きが遅れる原因となります。特に故人や喪主の名前の漢字や生年月日の記載ミスが多く見られるため、戸籍謄本やその他の公式書類を事前に確認し、情報の正確性を確保しましょう。また、書類内の数字や住所欄の間違いや空欄の未記入にも注意が必要です。記入後は再度確認を行うことでミスを防げます。

4-2.提出期限を過ぎた場合の対処法

死亡届は法律で「亡くなる日を含めた7日以内」に提出することが義務付けられていますが、期限を過ぎてしまった場合も手続きは可能です。このような場合には、役所の担当窓口に相談し、理由書を提出する必要があることが一般的です。やむを得ない事情があった場合でも、遅延理由を正確に記載することで手続きが進む場合が多いので、速やかに対応することが大切です。

4-3.地方自治体ごとのルールの違いに注意

死亡届の手続きにおいては、基本的なルールは全国共通ですが、地方自治体ごとに対応が若干異なる場合があります。一部の役所では提出窓口が限定されていることや、対応可能な時間帯が決まっている場合もあります。また、火葬許可証の発行手続きに関連して、追加書類が要求されることもあるため、提出する前に故人の居住地の役所に確認することが大切です。

4-4.専門家に相談するべきケースとは

死亡届の提出やその後手続きが複雑で、遺産相続や相続放棄に関する問題が絡む場合は、専門家に相談するのがおすすめです。例えば、相続財産の範囲が広かったり、相続人同士で意見が合わなかったりする場合には、弁護士や司法書士のサポートを受けることで、円滑に解決できる可能性があります。また、喪主が高齢や多忙で手続きをスムーズに進められない場合、行政書士に依頼することも検討すると良いでしょう。

4-5.よくある質問とその回答

死亡届に関するよくある質問として、「死亡診断書が手元にない場合はどうすればいいですか?」というものがあります。この場合は、まず医師や病院に連絡して再発行手続きを依頼するのが基本です。また、「休日や深夜でも死亡届を提出できますか?」との質問については、24時間対応している地域窓口がある場合もあるため、事前に自治体の担当窓口へ確認することが大切です。

ニュースタイル

ニュースタイル