1. 検死の基本情報とその目的

1-1. 検死と検視の違い:用語の基本理解

「検死」と「検視」は似た言葉ですが、その意味や目的は異なります。「検視」は主に警察が行う手続きで、遺体や現場の状況を調査し、事件性の有無を確認することが目的です。一方、「検死」は医師が行うもので、遺体の状態から直接的な死因を判断する専門的な作業を指します。自宅で亡くなった場合や孤独死のように、医師が直接亡くなった状況や原因を知り得ない場合、まずは警察による「検視」が実施され、その後必要に応じて「検死」が行われます。これらの手続きは、それぞれの役割を果たしながら死亡の原因を明らかにするために非常に重要です。

1-2. 検死が必要となるケースとは?

検死が必要となるケースとしては、亡くなった方が医師の診察を受けていない場合や、死因が明らかでない場合が挙げられます。特に自宅で亡くなった場合や、自殺・事故などで不自然な状況が見られる場合には、警察による現場調査が行われ、その結果に基づいて検死の実施が必要と判断されることがあります。孤独死のようなケースでは、死亡の日から時間が経過していることも多く、こうした場合には死因や死亡時期を特定するために、医師による検死が求められる場合があります。検死は、法的な手続きや遺族への対応を進めるうえでも不可欠なプロセスです。

1-3. 警察が行う検視の流れ

自宅で亡くなった場合など、病院での死亡確認が行われていない場合には、まず警察が「検視」を行います。第一に、警察への連絡が入ると、現場に警察官や検視官が派遣され、遺体やその周辺の状況が調査されます。この際、事件性が疑われる場合にはさらに詳細な捜査が行われますが、事件性がないと判断された場合には、医師による死体検案書の発行手続きに進むことになります。また、検視の結果によっては、死亡時点での状況が特定され、後続する役所や葬儀社での手続きがスムーズに進むため、検視は死後の重要な初動対応といえます。

1-4. 検死にかかる時間と手続きの概要

検死にかかる時間は状況によって異なりますが、通常は数時間から半日程度で終了します。ただし、事件性が疑われる場合や死因の特定に時間を要する場合には、検死の期間が長引くこともあります。たとえば、自宅で亡くなった場合には、まず警察による検視が行われ、その後に医師が実施する検死が必要になるため、全体の手続きに時間を要する可能性があります。また、検死が完了するまでは遺体の引き取りができないため、検視・検死の進捗状況について連絡を受けながら対応することが大切です。

1-5. 検死の対象における法律的な根拠

検死に関する法律的な根拠は、刑事訴訟法第229条に基づいています。この法律によれば、医師が死亡診断書を作成できない場合や、警察が死因を判断する必要があると考えられる場合には、検視および検死が必須となります。特に、自宅で死亡した場合や事件性が疑われる場合には、警察による検視が必ず行われ、その結果次第で医師による検死が実施されます。これらの手続きは単に死因を特定するだけでなく、事件性を排除するために重要な役割を担っています。法律に基づいた正確な検死により、遺族の心理的負担を軽減し、適切な後続手続きが進められるのです。

—

2. 自宅での不審死の場合に警察が行う対応とは?

2-1. 第一発見者が行うべき最初の対応

自宅で誰かが亡くなった場合、第一発見者が適切な初動を取ることが非常に重要です。まず、その場で遺体を動かさないようにし、直ちに警察や医師に連絡を行ってください。警察には110番、医師にはかかりつけ医や救急の電話窓口を利用します。特に不審死の可能性が疑われる場合、事件性の有無を確認するために検視が必要となるため、遺体や現場の状態を保つことが重要です。また、孤独死などで長期間発見が遅れた場合、臭いや遺体の変化が進んでいる可能性もありますが、慌てず法的手続きを優先しましょう。

2-2. 警察による現場調査の具体的な手順

警察が到着した後は、検視と呼ばれる現場調査が行われます。この調査では、遺体の状態、周囲の状況、家財道具の配置などから事件性の有無を確認します。事件性が疑われる場合は、さらに専門家による詳しい捜査が進められますが、それが否定されれば医師による死体検案書の作成へと手続きは進みます。この間、警察の指示に従い、必要な証言や情報を提供することが遺族に求められます。また、写真撮影や証拠採取が行われることもあるため、現場の混乱を避けるための協力が不可欠です。

2-3. 検死結果はどのように活用されるか

検死結果は、亡くなった方の死因を確定し、事件性の有無を判断するために活用されます。この情報は、警察の事件処理だけでなく、遺族が行うその後の手続きにも深く関係します。例えば、検死結果を元に死体検案書が発行され、それに基づいて死亡届を提出する流れになります。また、自殺や病死が判明した場合でも、その記録が法的文書として残るため、保険金の請求などにも必要となるケースがあります。特に孤独死の場合、検死結果が役所や他の関係機関に提出されることが前提となることが多いため、遺族はその活用内容を十分に理解しておくべきです。

2-4. 遺族が知っておくべき対応の流れ

遺族は、自宅での死亡が確認された後に行うべき手続きの流れを把握しておくことが重要です。まず、警察による現場検視や検死が終了次第、遺体を収容するための準備が必要となります。葬儀社に連絡をして遺体の搬送を依頼するのが一般的です。その際、身分証明書や印鑑などの書類を用意しておきましょう。その後、医師から発行される死体検案書を元に死亡届を提出し、役所で必要な手続きを進めることになります。こうした流れの中で、遺族が次に何をすべきか迷うことがないよう、警察や葬儀社の指示に従うことが大切です。

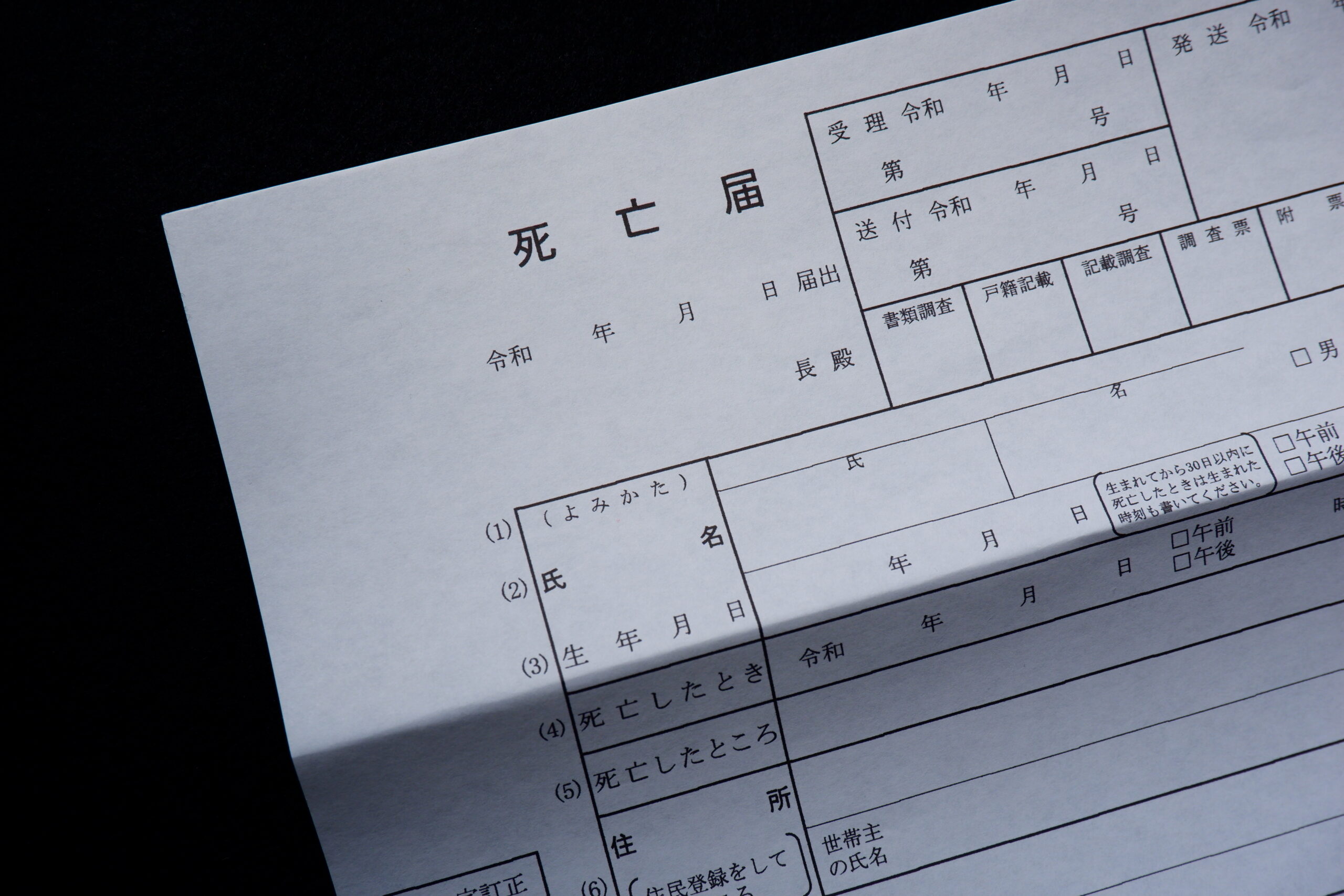

2-5. 死亡届や役所手続きへの影響

自宅で亡くなった場合、検視と検死の結果次第で手続きが変わることがあります。特に死因が特定されない場合、役所への死亡届や保険請求などの手続きが遅れることもあります。一般的には警察や医師から発行される必要書類を受け取り、それを基に役所に死亡届を提出します。また、自治体によっては検死のための時間や遺体の搬送手続きが影響を与える場合もあるため、事前に確認しておくことが推奨されます。必要書類が揃っていれば、役所への届け出はスムーズに行えますが、孤独死や不審死の場合、日数がかかる可能性も考慮し、計画的に進めることが求められます。

—

3. 検死に要する時間とその影響

3-1. 検死にかかる日数の目安

自宅で亡くなった場合、検死にかかる日数は状況によって異なりますが、事件性がないと判断される場合は比較的短く、通常は数時間から半日程度で行われます。ただし、事件性が疑われる場合や死因の特定が難しいケースでは、より詳しい調査が必要となり、1週間から長い場合には2ヶ月以上かかることもあります。警察や検視官、場合によっては医師が立ち会い、慎重に確認が進められるためです。

3-2. 状況による検死に要する時間の違い

検死にかかる時間は、亡くなった状況や場所によって大きく異なります。例えば、自宅で自然死の場合、多くの場合は早期に終了しますが、自殺や孤独死の可能性がある場合には、周囲の状況や証拠の確認が入念に行われます。また、事件性が否定できない場合には、警察がさらに詳細な調査を進めることになり、専門的な分析や解剖が必要となる場合もあります。このように、状況に応じて検死の手続きは長期化することがあります。

3-3. 検死が遅れる場合の理由とは?

検死が遅れる主な理由としては、事件性が疑われる場合や死因の特定が難しいケースが挙げられます。特に、自宅で亡くなった場合のように、医師による死亡診断書がその場で即時作成されない場合には、警察による検視や検死が必須となります。また、解剖が必要な場合や微量証拠の検査が必要な場合には、それに付随する時間もかかるため、遅延が発生します。こうした遅れは、適切な判断を下すために必要な工程です。

3-4. 遺族の心理的負担と時間に関する要因

検死に時間がかかることは、遺族にとって大きな心理的負担となります。亡くなった方に対する手続きが進まない状況が続く中、遺体引き取りや葬儀の準備も見通せないため、精神的なストレスを感じやすくなります。そのため、検死に要する時間は遺族への説明も含めて、できるだけ明確にし、不確実性を減らす対応が重要となります。また、孤独死や自殺などの特殊なケースの場合、悲しみと同時にショックも伴うため、迅速で丁寧な対応が求められます。

3-5. 検死後に遺体引き取りまでの流れ

検死が完了すると、警察から遺族に連絡が入り、その後遺体を引き取る流れとなります。引き取りの際には、身分証明書や印鑑、搬送費を用意して手続きを進めます。ただし、検死終了後でも、死体検案書や死亡届の提出、役所への手続きなどが必要であり、これらが済まないと葬儀のスケジュール調整が難しくなることもあります。特に、自宅で亡くなった場合のような突然死のケースでは、手続きの全体像を把握しながらスムーズに進めるために、専門家のアドバイスを受けることが有効です。

—

4. 不審死における課題と改善策

4-1. 現行の検死手続きにおける課題

現行の検死手続きには、いくつかの課題が指摘されています。例えば、自宅で死亡した場合に警察が行う検視や、その後の検死までのプロセスに時間がかかることがあり、これは遺族にとって大きな心理的負担となっています。特に孤独死や自殺の場合、警察や医師が事件性の有無を慎重に判断する必要があるため、検死がスムーズに進行しないケースもあります。また、検視後に遺体引き取りまでの流れが遅延することで、葬儀の準備や法的手続きにも影響を及ぼす場合があります。加えて、地域によって対応や手続きに差がある点も課題の一つです。

4-2. 他国との比較:日本の検死制度の特徴

日本の検死制度は、専門の検視官や警察が中心となり、事件性を判断するためのプロセスが詳細にわたっています。しかし、他国と比べると、検視や検死に関する専門家の配置が十分でない点が課題です。一方で、海外、特に欧米では法医学専門医や検死官が主導して検死を行い、システムとしてより合理的に運用されているケースが多いです。日本の場合、検死にかかる日数が地域や状況によって大きく変動する傾向があり、こうした違いが全体的な迅速性や効率性に影響を与えています。

4-3. 遺族支援の重要性と整備の必要性

遺族にとって、検死という手続き自体が心理的に大きな負担となることがあります。不慣れな状況の中、警察との連絡や医師の対応を求められるため、的確なサポートや情報提供が不足している現状があります。特に、自宅で亡くなった場合や孤独死のケースでは、遺体の状態確認やその後の手続きに関する説明が複雑で、より一層の配慮が求められます。こうした背景から、遺族支援の体制整備が急務とされています。必要な手続きの案内や心理的ケアの充実を図ることで、遺族の負担を軽減する仕組みが必要です。

4-4. 法的整備の進展と今後の展望

日本における検死制度は、刑事訴訟法やその他の関連法令に基づいて運用されていますが、現行の法律では詳細な規定が明確でない部分も存在します。たとえば、自宅で亡くなった場合に検視や検死が必要になるケースについての基準が、地域ごとに異なる対応を生む要因となっています。今後は、全国で統一された明確なルールの確立と、警察、医師、自治体が協力する効率的なシステムの構築が求められます。これにより、検死や検視にかかる時間を短縮し、遺族への影響を最小限に抑えることが可能になります。

4-5. 迅速対応のために求められる連携

検視や検死を迅速に進めるためには、警察、医師、自治体、さらに葬儀社との連携が不可欠です。自宅で亡くなった場合、最初の対応で遺族が混乱しないよう、明確な指示と情報提供が重要です。また、孤独死や事件性が疑われる場合、警察の調査・検視と医師による死因判断が円滑に行われることが求められます。これを実現するためには、各機関が情報を共有し、それぞれの役割を果たしながら迅速に対応するためのシステムを構築する必要があります。

- 当社は直葬専門の葬儀社です

- 追加料金0円保証でお手伝いいたします

- 詳しくはトップページをご確認ください

Google mapにてコメント

ニュースタイル

ニュースタイル